こんにちは!少し春の気配がし始めました。いかがお過ごしですか。

当院では睡眠のお悩みとして「寝つきが悪い」「目が覚めやすい」「寝てもスッキリしない」と良くご相談いただきます。

お布団に入ったのに眠れない、目が覚めてしまうことは誰しも経験がありますが、毎日そうだとしたら本当に辛いことです。そして日中に眠気があり日常生活や仕事に影響するなら尚更です。

今回はそんな睡眠障害について書いてみました。

心身のダメージを回復し、機能をアップさせるために睡眠は私たちにとって本当に欠かせないものです。

睡眠時間が短い場合はまずは確保するしかありませんが、スケジュールをたてながら睡眠、食事、趣味・仕事・家事などの時間量とタイミングを平日と休日で考えて、基本の睡眠リズムをつくりましょう。

そうすることで誤差が出た場合に元のリズムに戻しやすくなります。

そして寝る3~4時間まえから睡眠準備に入りましょう。夜の照明には覚醒作用があります。スマホも同様です。寝るのに最適なのは30ルクス以下の薄暗いくらいの明るさだそうです。

そして寝る3~4時間まえから睡眠準備に入りましょう。夜の照明には覚醒作用があります。スマホも同様です。寝るのに最適なのは30ルクス以下の薄暗いくらいの明るさだそうです。

電気をつけた室内の明るさは、その約1000~10000倍にもなることがあります。眠気が少ない場合は、少しずつ照明を暗く落としていくといいでしょう。寝るときは直接光が目に入らないようにします。

大昔や電気がない時代は、星空や月明りで生活していたかもしれません。暗くなったら活動を減らしていき眠る。明るくなったら起きて活動していくことを繰り返していたと思います。

関節照明にしたり、静かな音楽をかけたり、お香をたいたりしてゆったり過ごせるようにしながら睡眠準備をします。そうすると眠気がおこりやすくなるでしょう。ご質問ご相談いつでもお待ちしております。

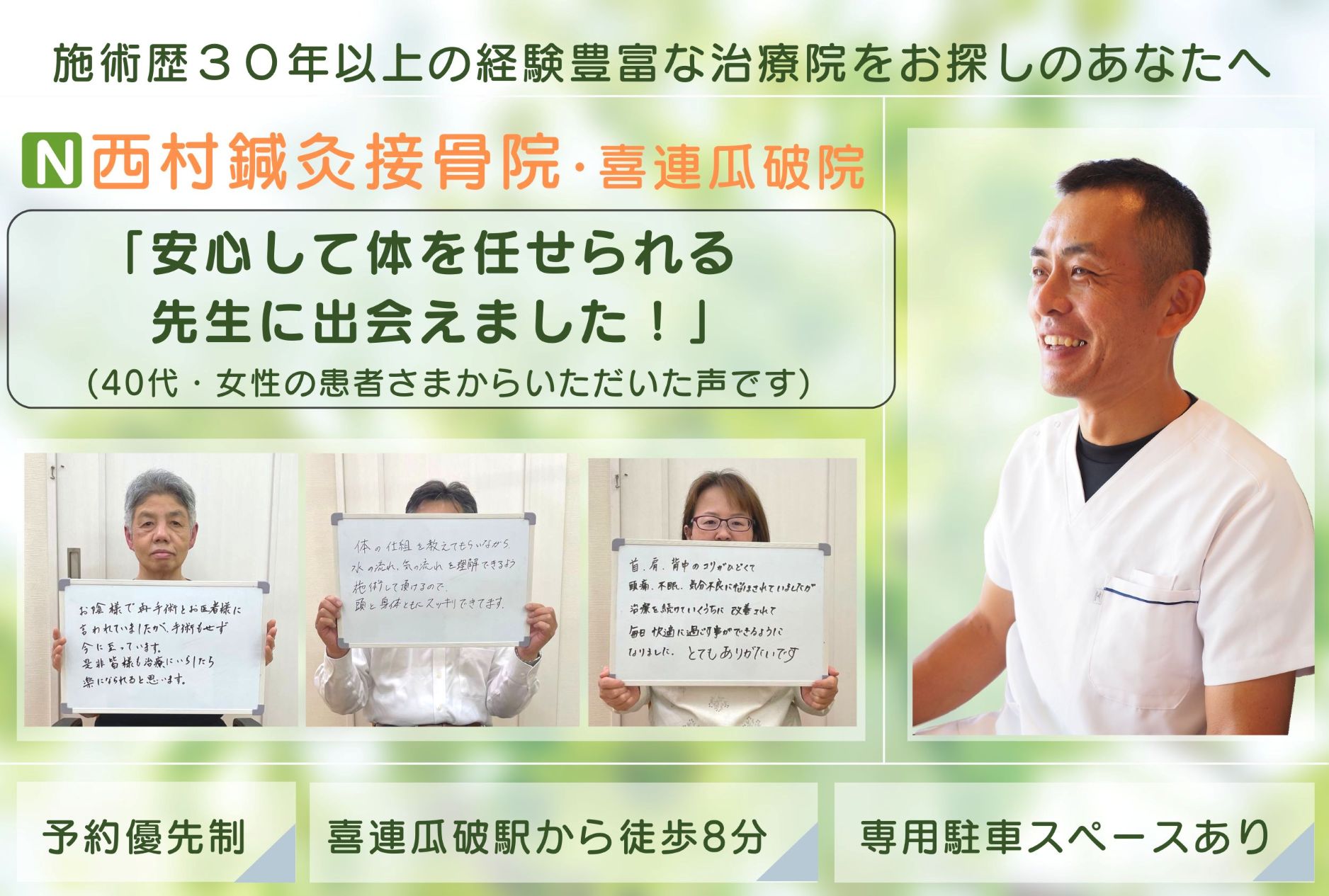

【大阪府平野区*西村鍼灸接骨院・喜連瓜破院】院長 西村清司

こんにちは!まだまだ寒い日が続いています。いかがお過ごしでしょうか。

こんにちは!まだまだ寒い日が続いています。いかがお過ごしでしょうか。

約600万年かけて進化してきた私たちの脳は、ハイスペックで繊細です。急いだり、気を使ったり、我慢したり、その上にパソコンやスマホを使って脳を刺激し、睡眠時間を削り、食生活も乱れると心身がどうなるかは目に見えています。

約600万年かけて進化してきた私たちの脳は、ハイスペックで繊細です。急いだり、気を使ったり、我慢したり、その上にパソコンやスマホを使って脳を刺激し、睡眠時間を削り、食生活も乱れると心身がどうなるかは目に見えています。